Llega ya por fin el momento de resolver el engima de la vida y de la muerte, mediante el conocimiento matemático y, en particular, atendiendo a las transformaciones de Fourier, cuyo mecanismo explicaba en el post anterior.

Recordemos la esencia del razonamiento: hay alguien que mide una cosa desde una perspectiva; otro quiere traducir esa medición a su propio lenguaje; como lo de medir pasa por creerse el centro del universo (mido desde el punto 0, mis unidades valen 1, mi plano no tiene inclinación alguna...), el truco para traducir consiste en ponerle al otro aquello que él o ella cree no padecer pero sufre desde nuestra perspectiva (que está desplazado, que sus unidades están contraídas, o que su plano está inclinado en dterminada medida...). Con todo lo cual no se pretende, evidentemente, tener razón, sino adoptar la perspectiva que, ante cada problema, resulte más conveniente, porque facilita la solución. Solución que normalmente se traduce en añadir una fuerza por aquí, o una pizca de intensidad por allá, para lograr el resultado deseado.

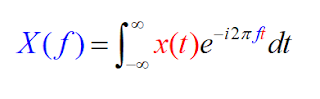

Curiosamente, cuando llega el momento de aplicar esto a las perspectivas tiempo y frecuencia, choca uno con la oposición de los matemáticos. En jerga de álgebra lineal, a la "perspectiva", si consiste en unos ejes de coordenadas, se le llama "base". Pero me dicen los expertos que, al menos cuando elige uno supuestas bases con infinitos componentes, en un intervalo que va desde el menos infinto al más infinito, no estamos en puridad ante tal cosa ("bases"), sino ante "espacios vectoriales". Lo he intentado aquí y hemos estado cerca, mas no ha quedado resuelto el porqué de esta technicality. Pero lo que para mí no ofrece duda es que se trata de eso, de un matiz técnico a clarificar, que no empaña para nada la maravillosa metáfora que tenemos entre manos. Máxime cuando, como digo, sirve para resolver el sentido de la vida...

La cosa va así. Si yo tomo, por ejemplo, el intervalo de mi vida entre nacimiento y muerte, puedo contar hacia adelante o hacia atrás, pero ojo: en el bien entendido de que cuando cuento hacia atrás no recorro el mismo camino en dirección contraria, sino que me paso a la otra cara de la moneda y regreso por ella. Si cuento hacia adelante, a cada instante le pongo números progresivamente más altos. Si cuento hacia atrás, el número más bajo coincide con el conjunto de mi vida. Es el período más largo. Pero puedo considerar un período que sea la mitad de largo, pero que se repite más veces, en concreto dos, dos veces por vida. O tres o cuatro o mil veces por vida. Voy así subiendo de frecuencia y digo que lo hago por el reverso de la moneda, porque ahora no la estoy llenando a base de colocar "secuencialmente" una cosa delante de la anterior, sino que adopto un enfoque "holístico" en el que las cosas ocupan todo el intervalo y las coloco una encima de la otra. En efecto, bajo esta perspectiva, la vida es una suma de patrones que la atraviesan de cabo a rabo, desde los de frecuencia más baja (período más largo) a los de la más alta (período corto).

De esta forma, a la hora de cambiar el resultado del experimento, el experimentador tiene dos opciones. Bien cambiar lo que sucede en un instante, dándole más o menos intensidad, o bien cambiar también la intensidad, pero de una frecuencia. Un mismo resultado podría conseguirse de una u otra forma. Por ejemplo, yo podría modificar un instante tocando muchísimas, muchísimas frecuencias. O cambiar los patrones que gobiernan mi vida a base de alterar infinitos instantes. Lo lógico, sin embargo, es utilizar en cada caso el método adecuado, como decía, a la vista del objetivo perseguido.

¿Resuelve entonces esto la congoja de ver cómo la vida es frágil y fugaz? ¿Nos consuela cuando se marchan o peligran los nuestros? ¿Nos reconforta al ver que se nos escapa el tiempo de entre las manos, sin estar protagonizando la película que deseábamos? Evidentemente, no. Las observaciones que estoy haciendo le resultarían útiles al que, en su caso, estuviera haciendo el experimento de nuestras vidas y lo contemplara en su integridad o siquiera en un intervalo determinado, pero que incluye un trozo de futuro, ya esté este escrito o no, ya se pueda predecir de modo determinista o al menos probabilista. Ahora bien, yo soy el objeto de este experimento, no el experimentador. Yo estoy dentro de un pozo y no tengo esa amplitud de miras.

El mensaje, sin embargo, no tiene que ser desesperanzador ni de resignación pasiva. Bien mirado, coincide un poco con lo que dicen los expertos sobre cómo se ha de vivir. Lo único que tenemos nosotros es cada instante y lo que toca es honrarlos, a medida que llegan. Y podemos también albergar tal vez la esperanza de sintonizar con unas frecuencias que nos sirvan de guía y cambien el guión de la película, si bien esto está más allá del alcance de la mente racional, tanto por ausencia de perspectiva, como por la propia falta de capacidad de proceso. En efecto, los científicos que usan en su trabajo las transformaciones de Fourier se sirven de complejos algoritmos de cálculo, que manejan las computadoras. Si yo soy el personaje del film y quiero influir sobre el desenlace, lo más que puedo hacer es de alguna manera trasladar mi problema al guionista y ponerlo en sus avezadas manos.

En este momento, es importante no ponerse tonto. No empezar a lloriquear, como puede estar haciendo mi propia mente, con lo de: "¿pero, oiga, quién le ha dicho a usted que hay guionista, si no lo hay, eso es una superchería; o si lo hay, cómo lo sabemos, y cómo es que pasan cosas tan malas, será un mal guionista...?" Todas esas voces son las del Enemigo, esto es, los aguafiestas. Aquí, como venía sosteniendo en otros posts, no se trata de que las cosas sean verdad, sino de si estamos ante un relato (un mito, si se quiere) que merece funcionar y puede de hecho hacerlo. Y éste, según los que saben, debe y puede funcionar. Así que esto es lo que hay que visualizar: hay que pedirle al padre Fourier que nos guíe, que juegue como un gran Niño con su computadora de última generación y monte una linda comedia que le haga reír, que sirva a sus grandes fines, mientras nosotros tambien disfrutamos al representarla.

(Y a ver si me aplico el cuento y estoy de mejor humor, pues llevo una semana de muy malas pulgas, que han padecido los empleados de las Grandes Compañías. Pobres, pienso ahora, sobre todo el de ING, que se llevó la peor parte. Perdón, amigo. Padre Fourier, pongo en general en tus manos mi relación con las multinacionales y sus servidores. Colócame en las frecuencias adecuadas: para que ellos, con sus interminables letanías y sus dejes burocráticos, no me aparten de mi camino, y para que yo no sea en sus oídos voz iracunda, sino útil y esclarecedora. Amén.)